Преподобный

Агапит Маркушевский

Немного дошло до нас сведений об этом святом подвижнике и страдальце.

Преподобный Агапит несколько лет подвизался в Сольвычегодском Борисоглебском монастыре. Откуда был родом, когда и где был пострижен в монашество достоверно неизвестно.

Находясь в Борисоглебском монастыре, преподобный Агапит в марте 1576 года тяжело заболел и не вставал с постели почти месяц. В 27-й день болезни, когда она усилилась до того, что Агапит потерял всякую надежду на выздоровление, вдруг явилась ему во сне икона святителя Николая, и услышал он голос, приказывающий ему перенести икону в пустынное место на речку Маркушу в Тарногу, и построить там церковь и обитель иноческую.

Тотчас Агапит почувствовал себя совершенно здоровым. Он пал на колени пред иконой, и обливаясь слезами, долго и пламенно молился и благодарил Бога и святителя Николая за чудесное исцеление.

Когда он несколько задержался в монастыре, то снова услышал тот же голос, повелевавший перенести икону в назначенное место.

Во время неблизкого путешествия Агапиту, не имевшему ни друзей, ни знакомых, ни денег, ни имения на строительство церкви, приходило сомнение в успехе его дела. Но он еще два раза слышал тот же голос. Невидимый спутник как бы хотел показать тем свое присутствие и близость к Агапиту, рассеять его сомнения и ободрить.

Придя в назначенное место, Агапит трижды менял местоположение иконы, но на другой день находил ее на одном и том же место - на берегу Маркуши. Тут он построил часовню, потом келью и стал подвизаться в непрестанных трудах, посте и молитвах.

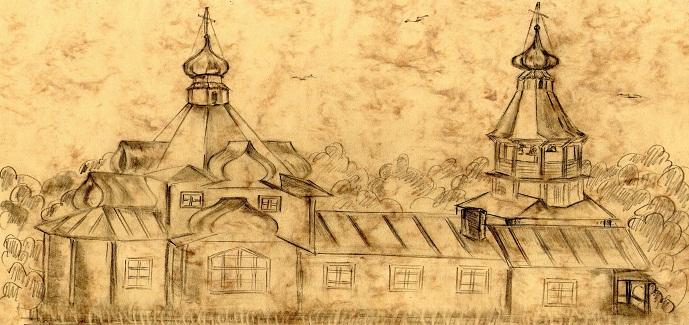

Глухо и пустынно было тогда место, где остановился Агапит, непроходимые леса и болота отделяли его от селений, не было ни дорог, ни мостов и переходов через речки и ручьи. Но, несмотря на это, окрестные жители, узнав о поселении Агапита в пустынном месте, стали приходить к нему. Одни из любопытства, другие - для поклонения принесенной им иконе святителя, иные для того, чтобы получить благословение старца и получить совет о спасении души. Явились и желающие с ним жить и разделять труды пустынные, доброхотные датели - чтоб пожертвовать на сооружение церкви и обители. И при их содействии преподобный Агапит того же года 20 июля заложил холодную деревянную церковь во имя святителя Николая, а потом и другую - теплую - в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом во имя праведного Прокопия Устюжского. В 1578 году обе церкви были достроены и приготовлены к освящению.

Преподобный Агапит отправился в Москву, чтобы получить благословение от митрополита Антония на освящение и испросить от царя Иоанна Васильевича землю на содержание обители и дозволение выстроить на р. Лохта мельницу. Получив просимое от митрополита и царя преподобный Агапит поспешил возвратиться в свою обитель.

И 7 сентября 1579 г. освятил холодную Никольскую церковь, перенес в нее из часовни Чудотворную икону святителя к великому утешению братии, плакавшей от радости.

Вскоре была освящена и теплая Благовещенская церковь. За сорок верст от монастыря на реке Лохта была устроена мельница.

Таким образом Агапитова пустынь среди дремучих лесов, возникшая из ничего, неусыпными трудами и распорядительностью своего строителя в течение трех лет устроилась так, как бы существовала целое столетие. Но не возгордился таким успехом и не предался покою, и не уменьшил своей деятельности блаженный труженик.

Обеспечив обитель свою материально, с большим рвением принялся Агапит за устроение в обители духа истинного пустынножительства и подвигов духовных, поучал братию словом и сам служил тому живым примером. На себе он носил железные вериги. Блаженный Агапит, живя на земле, старался жить по-ангельски.

Но не дремал враг рода человеческого - диавол, раздражаемый подвигами старца. Дьявол постоянно строил козни и нападал на старца, но Агапит постоянно разрушал их своими молитвами. Диавол возбуждал злобу и зависть в подобных себе злых людях. Потому сколько братия и многие из окрестных жителей любили и почитали Агапита, столько же другие ненавидели и злобствовали на него. Им не давало покоя благосостояние и отличное хозяйство обители, улучшающееся все более с каждым годом. И опасались злые люди, что со временем все угодья и пустоши их отойдут монастырю. Особенно недовольны были и злобствовали на преподобного жители деревни Каликино: они выжидали случая, чтобы напасть на старца и убить его и тем самым разрушить весь монастырь. Братия, зная их злобу, старались охранять старца везде, куда бы он ни шел.

В 1585 году в мае отправился он на лошади на мельницу в сопровождении только двоих монастырских послушников Феодора и Андрея. Узнавши о том, жители деревни Каликино стали подстерегать его, и когда старец 21 числа мая возвращался в обитель, они напали на него и убили вместе с послушниками, тела их бросили в реку Уфтюгу, полагая, что быстрым течением унесет их, и не падет на них подозрение в этом страшном злодеянии. С этой целью убийцы сняли с тела преподобного тяжелые вериги и отдельно бросили в реку, чтобы тяжесть их не погрузила и не задержала тело.

Предание говорит, что лошадь, на которой уехал преподобный, вырвавшись из рук убийц, неоднократно прибегала к монастырю, ржанием указывала на случившееся несчастье и убегала к месту убийства.

Когда братия увидели лошадь без седоков, чем-то встревоженную и обратно куда-то убегающую, поняли, что со старцем случилось несчастье, и пошли по дороге, ведущей к мельнице. Долго искали Агапита и его спутников в оврагах, в лесу около дороги, но нигде не могли найти, пока не пришли на берег реки Уфтюги и не увидели железных вериг Агапита, плавающих на поверхности воды, подобно легкому дереву. Под ними нашли и тела убитых, хотя вода в то время в Уфтюге была еще велика и быстра. С горькими слезами и рыданием братия перенесли тела убиенных в обитель и с великою честью погребли преподобного Агапита посреди монастыря между созданными им церквями и поставили над могилою часовню, а вериги положили на его гробницу.

По материалам книги “Исторические сказания о жизни вологодских святых” священника Иоанна Верюжского.